2008年4月17日6:57 PM

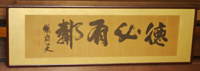

これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「ちおん舎」という所謂伝統的京町家にてRootsというヴァイオリンとアコースティックギターのユニットにより再現されたその現場を目の当たりにする。(写真右は会場内の額装された墨蹟)

これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「ちおん舎」という所謂伝統的京町家にてRootsというヴァイオリンとアコースティックギターのユニットにより再現されたその現場を目の当たりにする。(写真右は会場内の額装された墨蹟)

20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。

20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。

Rootsによる演奏は、アイルランド、スコットランドの楽曲から始まりました。もともとケルト人による音楽の大好きな私にとっては、それだけでも血が騒ぎます。そして、1部が終わり第二部の貴志康一氏の代表的な名曲である「竹取物語」「月」を続けて演奏。ヴァイオリンの平野有希氏は、どこか戯けた表情を持つフィドルの音を着替えて(衣装もドレスに替えられて)の素晴らしい編曲による楽曲を聴かせてくれました。ギターの天満俊秀氏は「もともとオーケストラを想定して作曲された楽曲をギターで演奏するには音が足りないというような、自分では納得がいかない事にたびたび遭遇し、約1年半を掛けて自分のオリジナル作品を手がける暇もないぐらいに貴志康一氏の作品群を編曲する事に集中しました。」曲の合間にこの様な逸話を語ってくれました。同氏によるとピアノなどで演奏されているどうしても出ない音を出すために独自のチューニングを編み出す必要があったとその苦労を述べられていました。そして、最後には彼の名曲Amazing Grace。この曲は、てっきり黒人精霊歌とばかり思っていましたが実はそのルートがアイルランド、スコットランドにあるとギターの天満俊秀氏はほぼ断言されていました。(実際には作曲者は不詳で色々な説があるとのことです。)

あれは、中学の時だったのでしょうかそれとも高校の時だったのでしょうか? I先生の音楽の授業で鑑賞した貴志康一氏の旋律を忘れていなかったことは私にとって大きな驚きでしたし、素晴らしい音楽とは人の脳裏に残るものであると実感しながら故郷を去ったのでした。