2008年3月9日2:30 PM

昨日、先日の「えもしライブ」で素晴らしいフィナーレの写真を撮って下さった、プロの写真家八木克憲さん。その八木さんは実は敏腕ギタリストでもあり、2005年にアコースティック歌謡ロックデュオとして結成した「TWO-RIVERS」が、岡山(岡山ライブ in 岡山 BAR ORiON)でライブを行うというので、仕事ではその昔岡山へは行ったことはあったけれど、倉敷すら知らなかった私はこの機会に吉備の国を知ろうと岡山へ行ってきました。

昨日、先日の「えもしライブ」で素晴らしいフィナーレの写真を撮って下さった、プロの写真家八木克憲さん。その八木さんは実は敏腕ギタリストでもあり、2005年にアコースティック歌謡ロックデュオとして結成した「TWO-RIVERS」が、岡山(岡山ライブ in 岡山 BAR ORiON)でライブを行うというので、仕事ではその昔岡山へは行ったことはあったけれど、倉敷すら知らなかった私はこの機会に吉備の国を知ろうと岡山へ行ってきました。

最初に行ったのは、生まれて初めての倉敷。その美しい町並み(倉敷美観地区)を見てまず思ったのが、安藤忠雄氏の言葉「現在の日本では、建築様式の観点から、その地域におけるアイデンティティーをその町並みから認めることは非常に困難である。」と言う言葉でした。日本には、世界に誇ることが出来る伝統的建造物が数多く残っていますが、果たして、近年の日本に於ける建築・建造物の中で50年あるいは100年後に文化的遺産として評価されるものがどの程度あるのだろうか、そして評価されるとしたらどの建造物だろう?また、例えば、文化的遺産と言っても良いような大阪のダイビル本館のような建物を現在では補修補強可能な技術を持つのにもかかわらず、老朽化や土地利用などの為に取り壊してしまう事が、50年後100年後に振り返ってそれが正しい判断であったと果たして言えるのだろうか?倉敷美観地区の日本本来の美しさの中を徘徊しながらそのようなことを考えていました。

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが倉敷民芸館でした。ここで最初に出会ったのが、人間国宝であった芹澤圭介氏の作品でした。もう少し時期遅れですが、ひな人形をモチーフとしたその作品は、民芸運動の人々との交流を深めた同氏らしい民芸色強いものでした。

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが倉敷民芸館でした。ここで最初に出会ったのが、人間国宝であった芹澤圭介氏の作品でした。もう少し時期遅れですが、ひな人形をモチーフとしたその作品は、民芸運動の人々との交流を深めた同氏らしい民芸色強いものでした。

「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

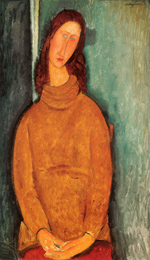

倉敷といえば、大原美術館。以前から是非一度訪問してみたいと思っていたこの美術館では、「決して白目を描かない」私の大好きな画家アメディオ・モディリアーニの「ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」

を見るだけでもその価値はありましたが、その所蔵の多さには驚きました。時間の関係で、棟方志功の作品を見ることが出来なかった事が、残念でなりません。また、別の機会にゆっくりと訪れてみたいと後ろ髪を引かれる思いで、岡山へ発ったのでした。

岡山と言うところは、フォークがとても盛んなところのようです。特に倉敷では倉敷駅を降りると、ところ狭しとストリートミュージシャン達が、その腕を競い合うという激戦地区でした。

そんな、フォーク好きの人達が多い岡山ライブ in 岡山 BAR ORiONでは、そこにフォークの原点を見たような気がしました。大山の桝水高原や大山池キャンプ場をモチーフにした曲は、それを聴くだけで普段忘れている自然の恩恵を思い起こさせてくれました。と、同時にここは近畿ではなく中国地方なのだと実感した次第です。

そんな、フォーク好きの人達が多い岡山ライブ in 岡山 BAR ORiONでは、そこにフォークの原点を見たような気がしました。大山の桝水高原や大山池キャンプ場をモチーフにした曲は、それを聴くだけで普段忘れている自然の恩恵を思い起こさせてくれました。と、同時にここは近畿ではなく中国地方なのだと実感した次第です。

そんな中で登場した「TWO-RIVERS」は、フォークとは一線を画するJazzyな雰囲気と歌謡要素をもったユニットで、その独自性は、岡山の人達にも大いに受け入れられたのでした。

最後に写真の事です。このブログでアップしたライブでの写真は、プロの八木さんにノウハウを事前に教えていただき、私が撮影させていただいたものですが、ムズイですね、やはり(汗。

日々お仕事をさせていただいているカメラマンの方々が持つその技術に対して改めて敬意を払う必要があると実感しました。