わざわざ先日のCaboライブを見に来てくださったTーコ師匠に教えていただいた、元The BandのMr.Robbie Robertsonの近況。

若かりし頃はダンディーの代名詞であった彼も今年で64歳。現在では、彼のルーツであるユダヤ人の父そして、ネイティブアメリカンの母と云う組合せを容易に連想できる味のある勇姿を見せてくれています。

そして、遅れ馳せながら教えていただいたのが彼のネイティブアメリカンとしてのDNAが故にリリースされた‘Music for The Native Americans’でした。

そして、調べていくうちに辿り着くのが"ゴーストダンス"だったのです。

Archive for the ‘music’ Category

ゴーストダンスとRobbie Robertson

本来のBodhran(バゥロン)の奏法

先日のエントリーで、Bodhran(バゥロン)が登場しましたが、正しい演奏方法の動画をアップロードします。決して股の間にはさんで両手でたたくようなことが無きように、地道な進化を遂げたいと思います。

しかし、思ったのは様々な打楽器を見聞き、さらに実際に演奏したりしてきましたが、一つの打面を持った太鼓でこれほどに表現力豊かな打楽器を見たことがありません。打法は、勿論のことですが、そのミュートの仕方に驚かされます。裏面から手でミュートしているのは明らかなのですが、それにもまして自分自身の胸(しかも心臓付近)でミュートを演奏中にする等というのは、正にBeat(鼓動)の語源ここにありみたいなものです。

大英帝国が打ち出すBeatに誰もかなわない原因はきっとここにあるのかもしれません。

この夏の印象的だった出来事

夏は、やはり祇園祭が終わらないと始まらないと云うことで、まずは、祇園祭より。

恒例行事として、京都の従兄弟達が祇園祭の宵山には、アイリッシュ・パブ"field"にあつまります。Guinnessビールに、四つ葉のクローバを描いてもらってグイッと数杯飲み、フィッシュ&チップスにたっぷりビネガーをかけて腹拵えしたあとは、"field"3Fのバルコニーで"field"の店長を中心としたアイリッシュ音楽のセッションライブ。

あんまりすばらしい演奏だったので、演奏方法も知らない(本来は、片手に持って、もう片方の手でスティックを持ち演奏するらしいです)のに、アイリッシュ音楽の要となる由緒正しいパーカッションBodhran(バゥロン)なら仲間に入れてもらえると勘違いし、思わず飛び込みでセッションをしてしまった、お調子者若干一名でした。(来年までには、演奏できるように善処します^_^;)

私の従兄弟達は、いつも単調なリズムとメロディーの繰り返しである祇園祭のお囃子を「トランスミュージック」或いは「ミニマルミュージック」だと、表現していますが、考えてみればアイリッシュ音楽もそれに近いところがあるかもと、今年は祇園祭のお囃子とアイリッシュ音楽に、相通じるものを感じた次第です。

いや、やっぱり紀元前にヨーロッパ大陸から渡来したケルト人たちの文化だから京都の歴史より一枚上手かもしれませんね。私的には、聖パトリック以前の自然崇拝の多神教だった、ブリテン諸島(含むアイルランド)へ是非タイムマシーンに乗って行ってみたいと常々思ってます。

夏の終わり、憂い。"Mr Blue" Catherine Feeny

無限に続く事を期待したエンドレスサマーも、そろそろ幕の気配を感じる今日この頃です。そんな物悲しい秋の訪れにぴったりな"Mr Blue"は、アメリカのPhiladelphia生まれで現在イギリスで活躍するとてもオシャレなCatherine Feenyが、物憂げに唄いあげます。

Mr. Blue,

I told you that I love you

Please believe me

Mr. Blue,

I have to go now, darling

Don’t be angry

「頭を抱え込んでいては、空を見ることが出来ないわよ」

「あなたが空高く飛んだのは、そんなに昔の事じゃないのよ」

絶句です・・・

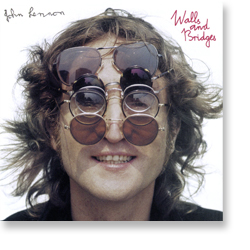

Nobody Loves You (When You’re Down and Out)

John Lennonの楽曲

がiTune Storeに登場。数ある同氏の作品群で迷わず選択したのが"Walls and Bridges"

でした。

「あなたが、凹んでしまって、外界との繋がりを失ってしまった時、誰もあなたを愛してくれない。」

Johnが、公私ともに一番凹んでいたいた時の作品ではないかと思います。

しかし、そこはJohn。一人で孤独で一番きつい状況下で、真理とか悟りとか透き通ったピュアな境地に自分自身を見出し、蘇るのです。

そんな今日は、お盆で、終戦記念日。

Johnの唱えた平和について、それがどのようなものであったか、今一度振り返りたいと思います。

"Bless you wherever you are"