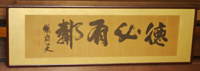

これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「ちおん舎」という所謂伝統的京町家にてRootsというヴァイオリンとアコースティックギターのユニットにより再現されたその現場を目の当たりにする。(写真右は会場内の額装された墨蹟)

これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「ちおん舎」という所謂伝統的京町家にてRootsというヴァイオリンとアコースティックギターのユニットにより再現されたその現場を目の当たりにする。(写真右は会場内の額装された墨蹟)

20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。

20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。

Rootsによる演奏は、アイルランド、スコットランドの楽曲から始まりました。もともとケルト人による音楽の大好きな私にとっては、それだけでも血が騒ぎます。そして、1部が終わり第二部の貴志康一氏の代表的な名曲である「竹取物語」「月」を続けて演奏。ヴァイオリンの平野有希氏は、どこか戯けた表情を持つフィドルの音を着替えて(衣装もドレスに替えられて)の素晴らしい編曲による楽曲を聴かせてくれました。ギターの天満俊秀氏は「もともとオーケストラを想定して作曲された楽曲をギターで演奏するには音が足りないというような、自分では納得がいかない事にたびたび遭遇し、約1年半を掛けて自分のオリジナル作品を手がける暇もないぐらいに貴志康一氏の作品群を編曲する事に集中しました。」曲の合間にこの様な逸話を語ってくれました。同氏によるとピアノなどで演奏されているどうしても出ない音を出すために独自のチューニングを編み出す必要があったとその苦労を述べられていました。そして、最後には彼の名曲Amazing Grace。この曲は、てっきり黒人精霊歌とばかり思っていましたが実はそのルートがアイルランド、スコットランドにあるとギターの天満俊秀氏はほぼ断言されていました。(実際には作曲者は不詳で色々な説があるとのことです。)

あれは、中学の時だったのでしょうかそれとも高校の時だったのでしょうか? I先生の音楽の授業で鑑賞した貴志康一氏の旋律を忘れていなかったことは私にとって大きな驚きでしたし、素晴らしい音楽とは人の脳裏に残るものであると実感しながら故郷を去ったのでした。

Archive for the ‘music’ Category

京都に蘇った貴志康一

進化し続ける神保彰

Newsweek日本版「『世界が尊敬する日本人』100人」にも選ばれ、また、あのTerry Bozzioをして「日本に神保あり」と言わしめた、凄腕ドラマー神保彰氏のライブ「神保彰ワンマンオーケストラドラムからくり全国行脚2008」を昨日阪急六甲駅から徒歩0秒のライブハウスMaiden Voyageへ見に行く機会に恵まれました。

Newsweek日本版「『世界が尊敬する日本人』100人」にも選ばれ、また、あのTerry Bozzioをして「日本に神保あり」と言わしめた、凄腕ドラマー神保彰氏のライブ「神保彰ワンマンオーケストラドラムからくり全国行脚2008」を昨日阪急六甲駅から徒歩0秒のライブハウスMaiden Voyageへ見に行く機会に恵まれました。

客層は、小学生の子供もチラホラ。とても幅広い年齢層の純粋に音楽が好きな人達が集まるという神保彰氏の人柄と音楽性を反映した雰囲気の中で行われたライブでした。

選曲は、そのような客層を意識してか誰もが知っているEarth, Wind & Fire, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Queenなどの往年のヒット曲メドレーから始まり、Eric Satiの"1ère Gymnopédie, Lent et douloureux"、Ludwig van Beethovenの第九、Richard Georg Straussの"Also sprach Zarathustra"(「ツァラトゥストラはかく語りき」- 映画「2001年宇宙の旅」の冒頭部分で第1部「導入部」が使われてました。)等のクラッシックへ対する同氏の造詣を感じるメドレー。

そして、事前に「私が10代で一番影響を受けた。」と前置きをした後に、かのWeather Reportのメドレー。言うまでもなく、同氏が一番活き活きと演奏をされていたのはこのWeather Reportのメドレーでした。

この様な、ご本人も「コンセプトは薄利多売です」などとギャグを飛ばす数多くの楽曲メドレーを目の当たりにして頭に浮かんだのは、クロスオーバー(忘れてましたこの言葉)やフュージョンというここ暫くご無沙汰していたキーワードでした。ジャズを基調にロックやファンク、R&B、電子音楽、ワールドミュージックなどを融合(フューズ)させた音楽のジャンルがフュージョンという風に言われているようですが、厳密な定義はないと思います。ただ、日本においてこのフュージョンという音楽があるとすれば、神保彰氏はその中での立役者であることは疑う余地がありませんし、現在進行形でフュージョンを牽引されている原動力の一人です。

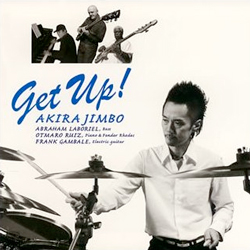

昨日の全国82カ所で行われるという「神保彰ワンマンオーケストラドラムからくり全国行脚2008」でのパフォーマンスもさることながら、「HMVのフュージョン 音楽ランキングでトップになりました。」と自らが紹介された"Get Up!"という作品は、益々円熟味を増したシャープなドラミングは勿論、個性豊かなセッションミュージシャンと共に神保彰の世界を確立した会心の名作に仕上がっています。

iTune Music Store アメリカでトップに

Apple社はNPD Groupによる最新のデータに基づき、iTune Music Storeが、あのWal-Martを追い越し全米でNo.1の楽曲販売小売店となったと発表しました。

Apple社はNPD Groupによる最新のデータに基づき、iTune Music Storeが、あのWal-Martを追い越し全米でNo.1の楽曲販売小売店となったと発表しました。

iTuneは、5,000万人を超える顧客へ40億曲を配信し世界で最も多い6百万楽曲のミュージックカタログを有しているとのことです。

初代iTune(OS9時代)が発表された当時から使用し続けて来た私的には何だかiTuneと言う存在自体が遠くへ行ってしまったような、又一方で「ついにやってくれましたなぁ〜」と言ったような喜びが交差する得も言われぬ趣です。

これからのiTune Music Storeへ対して私が望むことは、各国のiTune Music Storeで販売している楽曲をボーダレスに購入できるようにしていただきたいという点です。指を加えて他の国のiTune Music Storeで楽曲を物色しているのは私だけではないと思います。

吉備の国へ

昨日、先日の「えもしライブ」で素晴らしいフィナーレの写真を撮って下さった、プロの写真家八木克憲さん。その八木さんは実は敏腕ギタリストでもあり、2005年にアコースティック歌謡ロックデュオとして結成した「TWO-RIVERS」が、岡山(岡山ライブ in 岡山 BAR ORiON)でライブを行うというので、仕事ではその昔岡山へは行ったことはあったけれど、倉敷すら知らなかった私はこの機会に吉備の国を知ろうと岡山へ行ってきました。

昨日、先日の「えもしライブ」で素晴らしいフィナーレの写真を撮って下さった、プロの写真家八木克憲さん。その八木さんは実は敏腕ギタリストでもあり、2005年にアコースティック歌謡ロックデュオとして結成した「TWO-RIVERS」が、岡山(岡山ライブ in 岡山 BAR ORiON)でライブを行うというので、仕事ではその昔岡山へは行ったことはあったけれど、倉敷すら知らなかった私はこの機会に吉備の国を知ろうと岡山へ行ってきました。

最初に行ったのは、生まれて初めての倉敷。その美しい町並み(倉敷美観地区)を見てまず思ったのが、安藤忠雄氏の言葉「現在の日本では、建築様式の観点から、その地域におけるアイデンティティーをその町並みから認めることは非常に困難である。」と言う言葉でした。日本には、世界に誇ることが出来る伝統的建造物が数多く残っていますが、果たして、近年の日本に於ける建築・建造物の中で50年あるいは100年後に文化的遺産として評価されるものがどの程度あるのだろうか、そして評価されるとしたらどの建造物だろう?また、例えば、文化的遺産と言っても良いような大阪のダイビル本館のような建物を現在では補修補強可能な技術を持つのにもかかわらず、老朽化や土地利用などの為に取り壊してしまう事が、50年後100年後に振り返ってそれが正しい判断であったと果たして言えるのだろうか?倉敷美観地区の日本本来の美しさの中を徘徊しながらそのようなことを考えていました。

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが倉敷民芸館でした。ここで最初に出会ったのが、人間国宝であった芹澤圭介氏の作品でした。もう少し時期遅れですが、ひな人形をモチーフとしたその作品は、民芸運動の人々との交流を深めた同氏らしい民芸色強いものでした。

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが倉敷民芸館でした。ここで最初に出会ったのが、人間国宝であった芹澤圭介氏の作品でした。もう少し時期遅れですが、ひな人形をモチーフとしたその作品は、民芸運動の人々との交流を深めた同氏らしい民芸色強いものでした。

「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

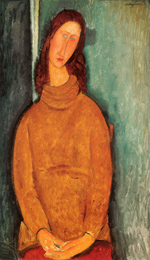

倉敷といえば、大原美術館。以前から是非一度訪問してみたいと思っていたこの美術館では、「決して白目を描かない」私の大好きな画家アメディオ・モディリアーニの「ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」

を見るだけでもその価値はありましたが、その所蔵の多さには驚きました。時間の関係で、棟方志功の作品を見ることが出来なかった事が、残念でなりません。また、別の機会にゆっくりと訪れてみたいと後ろ髪を引かれる思いで、岡山へ発ったのでした。

孤高なる狩猟的音楽家→高橋悠治

"竹田恵子+高橋悠治" デュオ・コンサート

2008年3月4日火曜日19時

於:兵庫県立芸術文化センター

それにしても、壮絶な読譜力である。

高橋悠治氏が楽譜を追うその目は、恰も狩猟家が「狙った獲物は決して逃さない」といった正にハンターのものでした。一旦ピアノからはなれると柔和な高橋悠治氏のパフォーマンスは真剣勝負そのものです。

先日「阿佐ヶ谷の「律&あみこ の怪しい夜」」で田川律さんに、「今度西宮で高橋悠治のコンサートがあんねん。ぶたかん(舞台監督)やんねんけどけーへんか?」と言っていただき、二つ返事で「はい」と返事させていただきました。前回の「阿佐ヶ谷の「律&あみこ の怪しい夜」」エントリの中でも申しておりましたように、その昔John Cageなどと共にこよなく高橋悠治氏の作品を愛聴していた私としてはとても楽しみにしていた昨日のコンサートでした。(写真左は、その昔よく聴いていた"高橋悠治/ケージ:プリペアド・ピアノのためのソナタとインターリュード")

先日「阿佐ヶ谷の「律&あみこ の怪しい夜」」で田川律さんに、「今度西宮で高橋悠治のコンサートがあんねん。ぶたかん(舞台監督)やんねんけどけーへんか?」と言っていただき、二つ返事で「はい」と返事させていただきました。前回の「阿佐ヶ谷の「律&あみこ の怪しい夜」」エントリの中でも申しておりましたように、その昔John Cageなどと共にこよなく高橋悠治氏の作品を愛聴していた私としてはとても楽しみにしていた昨日のコンサートでした。(写真左は、その昔よく聴いていた"高橋悠治/ケージ:プリペアド・ピアノのためのソナタとインターリュード")

コンサートは、「詩人、ミューズのお気に入り」(シューベルト 作曲、ゲーテ 詩、林光 訳)で幕を開け、12歳でその命を絶った岡真史氏の詩による歌曲「僕は12歳」と続く。