2008年3月11日3:24 PM

前回のFirefox 3 Beta 3リリースから1ヶ月も経たずに、Firefox 3 Beta 4がリリースされました。900以上のコミュニティーからのフィードバックによる改善が為されているとのことです。その内訳は、抜本的なメモリ処理能力の改善、安定性の改良、各プラットフォームとの親和性の改善、そして、ユーザインターフェイスの向上などが挙げられます。

前回のFirefox 3 Beta 3リリースから1ヶ月も経たずに、Firefox 3 Beta 4がリリースされました。900以上のコミュニティーからのフィードバックによる改善が為されているとのことです。その内訳は、抜本的なメモリ処理能力の改善、安定性の改良、各プラットフォームとの親和性の改善、そして、ユーザインターフェイスの向上などが挙げられます。

参考記事:CNET Japan

Firefox 3 Beta 4がリリース–JavaScriptの処理速度、メモリ使用量を改善

Firefox 3 Beta 3リリース後実際に使用して便利だと思った機能は・・・

・スマートブックマーク

<上の写真>

(アクセスした回数の多いページ、最近ブックマークしたページ、最近使用したタグを表示してくれる機能)

・スターボタン

<上の写真一枚目→スターボタンクリック1回、二枚目→スターボタンクリック2回>

(アドレスを表示するアドレスバーの右端に現れる星マークを1回クリックするとブックマークが可能となり、2回クリックすると、名前変更、カテゴライズ、削除の管理が出来る機能)

今回のFirefox 3 Beta 4で気になる機能

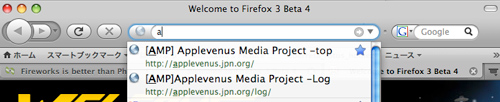

・ロケーション・バーとオートコンプリート

<上の写真>

(タイトル、アドレス、タグの一部を入力するだけで、該当する履歴とブックマークから探しているページマッチする所謂検索機能。頻度と最近訪れたサイトの結果が返される。)

・ACID 3テストクリアー、間近か?

(Firefox 3 Beta 3の時点よりもテスト結果は改善している様子。正式リリース時には、ACID 3テストクリアーが目標か?)

そして、何よりもFirefox 3 Beta 4をブラウジングして体感できるのが、その更に改善されたサクサク感である事を最後に御報告させていただきたいと思います。

正式版リリースが楽しみです。

昨日、先日の「

昨日、先日の「

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが

見るべきところが、とても多い倉敷で、初めてのツーリストだった私は、どこからどのように尋ねればよいのか見当つかずで、まず最初に迷い込んだのが 「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

「民芸」とは「民衆的工芸」という意味で、大正末期に柳宗悦氏によって作られた言葉とのことです。鑑賞を主な目的とする美術工芸品に対して、人々の暮らしの中で使われる丈夫で美しい品々のことを民芸品というのだそうです。うーん。日々勉強です。日頃お世話になっているお客様のコンセプトがこの様なところからヒントを得たものであることを知ることが出来たのは大きな収穫でした。

何と昨日のエントリーで、Web標準技術との互換性を重視したIE8がまもなくリリースされるという内容を御紹介したその翌日に、「

何と昨日のエントリーで、Web標準技術との互換性を重視したIE8がまもなくリリースされるという内容を御紹介したその翌日に、「