2008年12月10日9:12 PM

とにかく知らないことが多い。

「雑誌」"magazine"の語源はアラビア語の"makhazin"だそうだ。そして、その意味は倉庫・貯蔵庫(知識などの「宝庫」)であるとのこと。

Googleの言い分はこうだ。

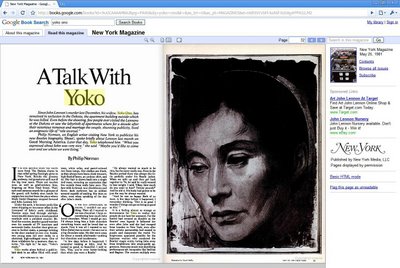

「Daniel Defoeが、世界初の英語の「雑誌」"magazine"を1704年に発刊して以来、想像可能なほぼあらゆるテイストが創造され消費され世界中のカフェで、散髪屋で、図書館で、そして、家庭で人から人へ手渡されてきた。もし、あなたが80年代に人々がどのような車に乗っていたか?30年前のファッションってどんなだった?と、言う疑問を持っていたとするならば、その答えを「雑誌」"magazine"の中に見出すチャンスは高い。しかしながら、ごく僅かな「雑誌」"magazine"のオンラインアーカイブしか現時点では利用することが出来ない。」

「今日(12月9日)私達(Google)は、過去の「雑誌」"magazine"アーカイブ、新しいオンライン「雑誌」"magazine"を何百万というNew York MagazineやPopular Mechanicsそして、Ebony等からの多種多様な表題の記事をデジタル化し、より多くのオンライン化実現する事を出版社とのパートナーシップにより始める手助けを行う上でのイニシアティブを宣言する。」

百聞は一見にしかず。

日本の、あの時のあのトレンドを知ることが出来るgoogle ブック検索による「雑誌」"magazine"検索登場を楽しみにしたい。

ひいては、この機能による「雑誌」"magazine"と言う媒体の再認識、再評価、活性化、そして、更なる進歩を期待したい。

普段は、足を向けない下北沢にて大塚まさじ氏が、ライブを行われると言うことだったので、JR渋谷から京王井の頭線へ乗り換えよう・・・と、したその瞬間。

普段は、足を向けない下北沢にて大塚まさじ氏が、ライブを行われると言うことだったので、JR渋谷から京王井の頭線へ乗り換えよう・・・と、したその瞬間。

昨夜大阪城ホールにて行われた、The Whoの日本単独初コンサートを見に行った。コンサートが始まって、何曲目だったか定かではないが、Pete Townshend氏は、「もう年だからジャンプはしない。」と宣言した。斯くして、彼の専売特許であるジャンプ奏法を見ることが出来なかったのは非常に残念だった。

昨夜大阪城ホールにて行われた、The Whoの日本単独初コンサートを見に行った。コンサートが始まって、何曲目だったか定かではないが、Pete Townshend氏は、「もう年だからジャンプはしない。」と宣言した。斯くして、彼の専売特許であるジャンプ奏法を見ることが出来なかったのは非常に残念だった。